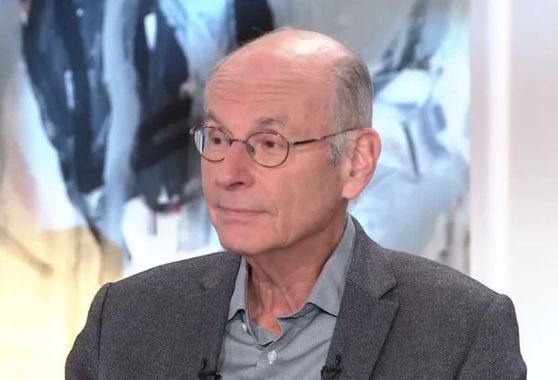

Pour la première fois dans notre histoire, la vie humaine a primé sur les intérêts économiques. Ce qui n’a pas empêché les plus vulnérables de subir plus que les autres la violence de la maladie, du confinement et de la crise économique. Mais l’émergence de nouvelles solidarités, y compris économiques, est une bonne raison de rester optimiste. Neurologue, psychologue, éthologue, psychanalyste, et spécialiste de la résilience, Boris Cyrulnik nous aide à décrypter l’épreuve que nous avons traversée.

Quel est le plus gros enseignement de cette épidémie de Covid-19 ?

Jusqu’à présent, la mort était acceptée. Le fatalisme prévalait. Pour la première fois de l’histoire de l’humanité, on provoque une faillite mondiale pour éviter des morts.

Avait-on le choix ? Cela dépend de l’« ethos » du grec ancien, autrement dit la hiérarchie des valeurs. Des principes moraux. Si l’on pense qu’une vie humaine vaut mieux que de la monnaie, c’était le bon choix. Il y a donc un progrès moral. D’où un progrès économique découlera peut-être. Qui passera par exemple par la fin du stockage alimentaire. Mais aussi la baisse de la consommation de viande, donc celle de l’élevage intensif et du transport de fourrage. Car n’oublions pas que le virus ne se déplace pas, nous le transportons. En Grande-Bretagne, beaucoup se prétendent écologistes mais consomment de la viande trois fois par jour. Dès le petit-déjeuner, avec des œufs et du bacon.

Qu’est ce qui peut changer dans notre société ?

Il va falloir une nouvelle économie, ainsi que de nouvelles solidarités. Je fais le pari que l’on va redévelopper l’agriculture et le commerce local, ou régional. Le tourisme va redevenir européen. On va redécouvrir les vertus des maisons familiales, dans le Haut-Var, le Centre-France, la Bretagne. Quand j’étais petit, ma famille adoptive louait un petit appartement chez un paysan, et on lui achetait ses produits. De même, les grandes manifestations culturelles devront s’effacer devant de petits spectacles, qui donneront aussi du travail à beaucoup d’intermittents.

Nous allons être obligés de repenser le partage des tâches. Cette crise a mis en évidence le manque de médecins. Pour des motifs économiques, des gouvernements ont abîmé l’hôpital, fermé des petits laboratoires, des petits hôpitaux, des maternités. Des petites économies qui vont nous coûter terriblement cher. Aujourd’hui, le concours de médecine ne sélectionne pas mais élimine. Nous voyons que tous les personnels de santé payent actuellement de leur personne. Il faudrait augmenter les effectifs. Mais comme nous sommes ruinés, les mêmes salaires ne pourront plus être proposés aux médecins. Il va falloir apprendre à vivre autrement.

Vous êtes donc optimiste ?

L’évolution biologique et humaine, comme les vrais changements, ont toujours été liés à des catastrophes. Les discussions auxquelles on assiste depuis 1945, elles, n’apportent que de petites réformes et de petits programmes. Nous avons déjà connu cinq extinctions de masse depuis l’apparition de la vie sur terre. On trouve des traces de mollusques à 2 000 mètres d’altitude ! À chaque fois, il y a une résilience naturelle : une autre flore et une autre faune réapparaissent. De même chez les humains : d’autres forme de sociabilité et de solidarité se mettent en place. Ce sera un monde plus frugal : moins de viande et plus de légumes. Moins d’argent et plus de consommation de proximité.

Que sait-on de ces épidémies, récurrentes dans l’histoire de l’humanité ?

Il faut remonter au Néolithique, époque depuis laquelle on fait des stocks de vivres. Les rats et les bacilles accourent. Contaminent les aliments. Déclenchent diarrhées, peste ou choléra, toutes sortes d’épidémies. À Marseille, une grande peste a sévi en 1348. La route de la soie passait par là : les bateaux étaient chargés à Antioche, en Syrie, puis accostaient à Marseille. De là, les marchands se précipitaient à Beaucaire pour écouler leurs biens, sans respecter la quarantaine quand il y avait eu des malades à bord. La moitié de l’Europe a été décimée. Entre la peste, la famine et la guerre, le 14e siècle n’a pas été un siècle facile. Quand, en 1719, une nouvelle épidémie de peste a été importée à Marseille par un navire nommé le Grand Saint Antoine, l’utilité du confinement était acquise. Des murs avaient été érigés autour d’Avignon pour éviter la contagion. L’hécatombe a fait quelque 100 000 morts mais elle est restée circonscrite au Languedoc et à la Provence.

On a l’impression que les humains parviennent toujours à oublier les catastrophes…

La mémoire individuelle et la mémoire collective ne vont pas de pair. Quand est survenue l’épidémie d’encéphalite léthargique, surnommée à tort « grippe espagnole » au début des années 1920, on a dénombré dans le monde entre 20 et 50 millions de morts. Plus que le bilan de la Première Guerre Mondiale. Mais il n’y avait pas de récit collectif, seulement une mémoire individuelle, assortie d’une certaine résignation. De même lors de la grippe de Hong Kong qui a sévi en 1969.

Le confinement a évité beaucoup de morts, mais il a ruiné l’Occident. Il y aura des conséquences dramatiques à cela : on ne pourra sans doute plus autant aider l’Afrique et le Moyen-Orient. Il y aura donc des famines. Au Yémen, c’est déjà le cas, l’Égypte n’est pas loin. Et aux famines succèdent généralement des guerres. Nous n’avons pas encore les chiffres définitifs du Covid-19. Mais on parlera de cette épidémie, qui ne disparaîtra pas de la mémoire collective.

Quelles peuvent être les conséquences psychiques du confinement sur les uns et les autres ?

L’angoisse est un marqueur parce que l’on perd ses repères, le rythme auquel on est habitué : le jour, la nuit, les horaires de départ et de retour… Mais cela dépend beaucoup de la manière dont on était construit avant. De bonnes bases permettent de bien affronter le confinement et le processus de résilience pourra être efficace. Mais pour ceux qui avaient acquis des facteurs de vulnérabilité (une famille maltraitante, l’absence de diplômes, l’instabilité affective…), le traumatisme ne pourra pas être compensé par des ressources intérieures.

Le traumatisme est-il le même à tout âge ?

Non, pas vraiment. Un bébé est très rapidement neurologiquement altéré car ses neurones bouillonnent. Mais s’il est facile à traumatiser, il est tout aussi facile à réparer dès qu’une figure d’attachement le prend dans ses bras et, ainsi, le sécurise. Un enfant qui parle déjà, on le rassure par le corps à corps, les mots, des jeux adaptés, ou des dessins commentés. Chez les adolescents, qui se trouvent à une période sensible, les garçons décrochent plus vite en l’absence de cadre – et plus le décrochement est long, plus le raccrochement l’est aussi. Les filles résistent mieux car elles se reconstruisent rapidement un cadre. Quant aux personnes âgées, elles se retrouvent souvent désociabilisées par la période. Or, comme les bébés, elles ont besoin de relations affectives. Un petit signe suffit, qui va perdurer dans le temps ; on y pense encore après. Une personne âgée seule, isolée, va arrêter de manger, de boire, et s’engourdir. Elle va mourir, pas de mort naturelle comme le certificat de décès l’indiquera, mais de carence affective.

Quels sont les dérives à redouter d’une période comme celle-ci ?

Beaucoup de gens protestent, râlent, et espèrent un sauveur providentiel. Le risque est que ce dernier arrive en disant qu’il sait ce qu’il faut faire. C’est que des dictateurs soient élus démocratiquement. Dans de telles situations de fragilité économique, il n’est pas rare que des pays élisent un dictateur ; rappelez-vous l’Allemagne, Hitler et une guerre mondiale. Récemment la Turquie, la Palestine, le Brésil ou le Japon.

De quoi parle votre dernier livre, « La nuit j’écrirai des soleils » ?

J’y parle du manque (d’amour, de famille) qui contraint à la créativité. Saviez-vous que de nombreux écrivains du 19e siècle étaient orphelins ? ♦