Au travers d’une synthèse réalisée avec une quinzaine de spécialistes de la question (INRAE, membres d’agences de gestion locale de l’eau, etc.), le réseau Le Lierre a publié en juin une étude consacrée à l’eau. Inscrite dans un cycle de notes sur la sobriété, elle propose des mesures et une approche sur des questions précises. Au vu de l’actualité caniculaire et hydrique, il nous a semblé opportun de republier cet entretien avec Gael Jeanson, spécialiste des politiques publiques environnementales et Secrétaire général du groupe écologiste au Sénat.

Le Lierre (lire bonus) rassemble plus de 1 300 fonctionnaires, hauts fonctionnaires, experts, consultants, acteurs et actrices des politiques publiques. Tous convaincus que la transformation profonde de l’action publique est indispensable pour répondre aux urgences écologiques et sociales.

Marcelle. Quel est l’état des lieux des ressources en eau, réserves et prévisions… ? Les chiffres sont-ils vraiment alarmants ?

Gael Janson. Nous sortons d’un hiver avec un enchaînement de plus de 30 jours sans pluie. Ce n’est pas inédit, mais c’est rare et préoccupant car le printemps débute avec des nappes très basses, ce qui veut dire que les réserves vont s’assécher plus rapidement et les conséquences cet été peuvent être dramatiques si elles ne se remplissent pas. Une potentielle sécheresse estivale, à ce rythme, risque d’être encore plus grave cet été que l’été dernier, déjà marqué par de fortes sécheresses en plus d’une canicule sévère.

Donc l’heure n’est plus à sa sensibilisation mais à l’action, en l’occurrence la sobriété dites-vous. Par où commencer : repenser un système national (et plus démocratique) de gestion de l’eau ?

La notion de sobriété appliquée à l’eau est une bonne chose et d’une certaine manière, une nouveauté. Jusque-là on considérait l’eau comme abondante et sans trop d’enjeux. Il faut désormais développer une culture de la sobriété en faisant des campagnes de valorisation ambitieuses et efficaces. Et imposer des objectifs clairs aux acteurs économiques notamment, sans quoi les appels à la sobriété resteront lettre morte.

Surtout, il faut revoir notre modèle de surconsommation, tant en biens de consommation (un jean consomme près de 10 000 litres d’eau) qu’en termes de régimes alimentaires (la production de viande est très consommatrice d’eau pour l’élevage et les cultures qui y sont dédiées comme le maïs). Ce sont là les gages d’une véritable sobriété : repenser nos productions et notre consommation.

L’agriculture représente 50% de la consommation d’eau en France. Que préconisez-vous pour abaisser les besoins de ce secteur ?

Le modèle agricole conventionnel actuel est le fruit d’une période où l’autonomie alimentaire n’était pas garantie. L’agriculture conventionnelle dépendante des produits phytosanitaires a un impact sur la qualité de l’eau. Le S-chlorothalonil pourtant interdit depuis 2019 vient ainsi d’être retrouvé dans la moitié des eaux potables consommées. Il faut donc sortir de ces intrants et aller vers une agriculture biologique. Aujourd’hui, nous connaissons les impacts de ce modèle sur la nature et la santé. Alors questionnons ce modèle et ses objectifs : les productions alimentaires ont-elles vocation à être exportées et en compétition avec des pays aux normes environnementales et coûts moins-disants ?

Il faut sortir de ce schéma fortement consommateur d’eau en laissant au vivant jouer son rôle et favoriser les pratiques agro-écologiques. Certaines favorisent le maintien de l’eau dans les sols comme les plantations de haies ou les couverts végétaux des sols. Des variétés et des espèces cultivées sont moins consommatrices en eau que le maïs : blé dur, tournesol, sorgho, colza, pois, pois chiches, soja.

♦ Lire aussi : Devant le manque d’eau, les agriculteurs gambergent

Quelle est votre position vis-à-vis des mégabassines ?

Les mégabassines sont un exemple de mal-adaptation au changement climatique et ses conséquences (ici le manque d’eau). Elles représentent en effet la fuite d’un système à bout de souffle qu’on refuse aujourd’hui d’interroger. Les mégabassines posent également une question démocratique et doivent être intéressées dans des projets de territoires discutés et acceptés localement. On voit bien aujourd’hui que ce n’est pas le cas.

Du côté des particuliers, comment rationaliser/ brider la consommation ? Faut-il augmenter le prix de l’eau ? Taxer les excès ? Définir des quotas ?

L’eau est un bien commun qui doit être partagé. Et ce partage peut être organisé : d’une part en garantissant l’accès à toutes et tous à l’eau (par exemple en favorisant son accès dans les lieux publics pour remplir une gourde et éviter l’achat d’eau en bouteille, pour favoriser l’accès aux personnes sans domicile fixe, ou en rendant gratuits les premiers m3 pour tous les ménages). Et d’autre part en favorisant une juste répartition (en taxant de manière croissante les m3 dits « de confort » pour remplir une piscine privée par exemple). En parallèle, nous devons encourager les dispositifs qui permettent de récupérer les eaux de pluie, de favoriser les économies d’eau dans les habitations, etc.

Et les collectivités ? Comment peuvent-elles gérer durablement, et pacifiquement, cette ressource limitée ?

Les collectivités ont la main pour mettre en place ces tarifications et ces réseaux afin d’optimiser les consommations. L’État doit pouvoir les accompagner en termes financiers et d’ingénierie. L’annonce d’une enveloppe pour rénover les réseaux est à cet égard une bonne chose. On estime en effet à près de 20% l’eau potable perdue du fait d’une vétusté des réseaux.

-

Des chiffres. 996 000 km : la longueur estimée du réseau Eau Potable en France. 79,8% : le rendement du réseau d’eau potable. 954 000 000 m³ : l’eau perdue à cause des fuites. Encore plus de données en bonus.

Quant aux entreprises ?

Là aussi il faut encourager les économies d’eau à travers des objectifs clairs et contraignants. Plus largement, si on veut un impact « eau » sur l’économie, il faut rentrer dans une logique d’économie circulaire pour économiser et optimiser les ressources limitées, et interroger certaines productions.

Certaines activités sont particulièrement « aquavores », comme le ski, le golf… Que recommandez-vous ?

Il faut dès aujourd’hui s’interroger sur les conséquences du dérèglement climatique sur certaines activités humaines, parfois non essentielles. Plusieurs stations de ski l’ont déjà fait, ce qui permet aux territoires d’anticiper, se reconvertir et ne pas subir des fermetures abruptes. Anticiper et s’adapter, c’est souvent moins coûteux pour les collectivités et c’est essentiel face à des évolutions qui arriveront dans tous les cas.

♦ Lire aussi : La station de ski de Montclar tout schuss vers la transition écologique

Est-il possible d’aider la nature, de restaurer des cours d’eau par exemple ? De limiter les pollutions ?

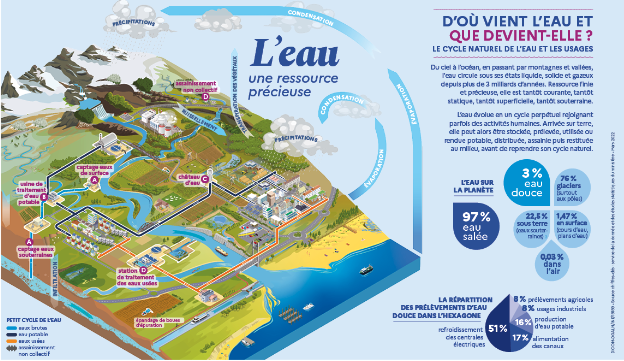

Les milieux aquatiques que sont les cours d’eau, plans d’eau, milieux humides, estuaires, milieux littoraux et eaux souterraines, sont essentiels pour stocker l’eau et maintenir le bon fonctionnement du cycle naturel de l’eau. Restaurer les cours d’eau à travers un plan de revitalisation des rivières comme cela a été proposé lors des Assises de l’eau, et sanctuariser les zones humides, sont essentiels.

Plus largement, il faut mettre en place de véritables politiques structurantes et faire évoluer les activités qui ont un impact sur l’eau et sa qualité, comme l’agriculture. L’organisation de nos territoires (en ville pour désimperméabiliser), la limitation de l’artificialisation des sols, la préservation des milieux naturels (zones humides notamment) sont essentiels. Pour favoriser ces évolutions et laisser à nouveau la nature faire son œuvre, on peut imaginer un système où un prix est donné aux services que rend la nature à l’ensemble des écosystèmes – comme la pollinisation ou la circulation de l’eau grâce à certains vers de terre. On verra ainsi que ces mesures sont bénéfiques à tous les niveaux.

Y a-t-il un pays qui soit modèle et inspirant en la matière ?

En Espagne, de nombreuses années de retour d’expérience ont montré les limites des mégabassines. De la mise en danger de plusieurs milieux naturels à l’assèchement de cours d’eau ou de zones. À l’inverse, Israël, qui fait face à des quantités d’eau disponibles assez faibles, a développé une régulation et des systèmes de réusages assez performants.

En France, nous recyclons si peu l’eau. Si nous le faisions, cela changerait-il radicalement la donne ?

C’est une partie des évolutions à mener, même si ce n’est pas sans limites. Il faut surtout traiter le problème à la racine sur les besoins et les usages.

L’eau est un bien commun que nous nous partageons. Quel est le camembert idéal selon vous ?

Il y a un véritable enjeu dans la répartition sociale de l’eau et son utilisation. Or cette dimension sociale était un quasi-impensé jusque-là. L’eau disponible diminue, elle devient un enjeu, elle est l’objet de conflits grandissants… Il faut donc organiser dès aujourd’hui un grand débat démocratique sur les usages de l’eau et ce que l’on décide collectivement de privilégier. La question d’une généralisation de la gestion publique de l’eau se pose aussi : dès lors que l’on considère que c’est un bien commun hors marché, pourquoi la confier au privé ? ♦

*Cet article a fait l’objet d’une première publication le 3 mai.

*  Tenergie parraine la rubrique « Environnement » et vous offre la lecture de cet article *

Tenergie parraine la rubrique « Environnement » et vous offre la lecture de cet article *

Bonus

[pour les abonnés] – À propos du Lierre – Les Assises de l’eau – Histoire de l’eau- Des chiffres –

- Le Lierre. Fondé en 2019 par Wandrille Jumeaux et Raphaël Yven. Ce réseau écologiste de professionnels de l’action publique s’est constitué en association en mai 2020. Il est ouvert à tous les acteurs publics et fonctionne sur un principe de confidentialité (il préserve l’anonymat des membres, pour les protéger dans leurs fonctions). Le Lierre compte plusieurs instances chargées d’animer le réseau, d’impulser et de mettre en œuvre ses projets et actions. Il agit en lien étroit avec ses partenaires – think tanks, collectifs, associations, pouvoirs publics…

- Histoire de l’eau. Toutes les grandes civilisations se sont développées dans les vallées des grands fleuves. On a coutume de dire que tout a commencé en Mésopotamie (Meso: entre / potamos : fleuve) « le pays entre les deux fleuves » ; le Tigre et l’Euphrate. Les premières formes d’agriculture y apparaissent et s’épanouissent grâce à la mise en place de systèmes d’irrigation. L’eau était amenée vers les zones cultivées par des canaux. On là trouve la trace des premiers puits en 6 000 av. J.-C.

[…] En France, jusqu’au 18ème siècle, l’eau abondante « à domicile » reste le privilège des palais, des couvents, des abbayes et des hôpitaux. La suite de l’épopée de l’eau est à lire sur le site du Centre d’information sur l’eau.

- Quelques chiffres. L’eau consommée correspond à la partie de l’eau prélevée non restituée aux milieux aquatiques. Cette part est très variable selon les utilisations. En moyenne, entre 2010 et 2018, le volume annuel d’eau consommée est estimé à 4,1 milliards de m3 en France métropolitaine (soit environ 15 % des 27,8 milliards de m3 d’eau prélevée, hors alimentation des canaux), ce qui représente 64 m3/habitant. L’agriculture est la première activité consommatrice d’eau avec 57 % du total, devant l’eau potable (26 %), le refroidissement des centrales électriques (12%), et les usages industriels (5%). D’autres données encore sur ce site du gouvernement.

♦ Relire l’article : Faire de la Méditerranée le berceau d’une économie inclusive et durable

Les Assises de l’eau. D’avril à août 2018, la 1re séquence des Assises de l’eau était consacrée aux services publics d’eau et d’assainissement. À partir d’une consultation de tous les élus sur ces enjeux, elle a abouti à 17 mesures pour relancer l’investissement.

De novembre 2018 à juillet 2019, le thème du 2e volet des Assises de l’eau était « changement climatique et ressource en eau : comment les territoires, les écosystèmes et l’ensemble des acteurs vont-ils s’adapter ? ». Rythmée par des ateliers sur les territoires, des groupes de travail et des comités de pilotage, cette séquence a contribué à la mise en œuvre de plusieurs mesures du Plan biodiversité. Notamment sur les milieux humides et la gestion des eaux fluviales.

Elle a permis de faire émerger des solutions concrètes pour répondre aux défis de la gestion de l’eau face au changement climatique. Avec trois objectifs principaux : protéger les captages d’eau potable pour garantir une eau de qualité à la source, économiser l’eau pour préserver cette ressource vitale et préserver nos rivières et nos milieux humides.

Tenergie parraine la rubrique « Environnement » et vous offre la lecture de cet article *

Tenergie parraine la rubrique « Environnement » et vous offre la lecture de cet article * Les Assises de l’eau. D’avril à août 2018, la 1re séquence des Assises de l’eau était consacrée aux services publics d’eau et d’assainissement. À partir d’une consultation de tous les élus sur ces enjeux, elle a abouti à

Les Assises de l’eau. D’avril à août 2018, la 1re séquence des Assises de l’eau était consacrée aux services publics d’eau et d’assainissement. À partir d’une consultation de tous les élus sur ces enjeux, elle a abouti à