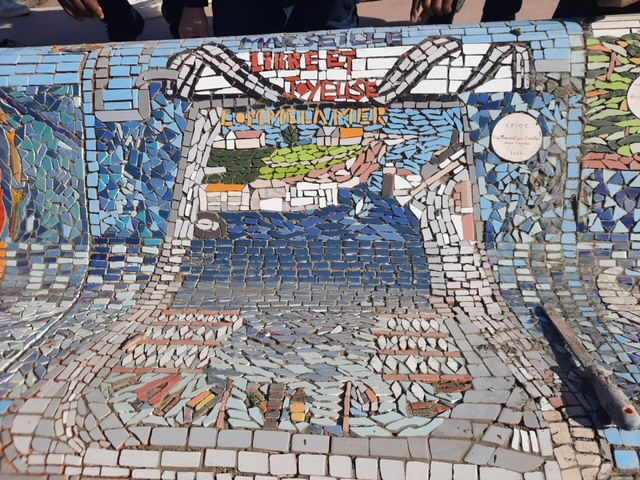

Le plus long banc du monde mesure trois kilomètres et fait face à la mer sur la corniche de Marseille. Depuis 2015, 12 000 bénévoles se sont relayés pour l’habiller de mosaïques. La fresque sur laquelle on pose ses fesses pour scruter le large mesure aujourd’hui 200 mètres. L’objectif avant les Jeux olympiques est d’en réaliser 100 de plus. Désormais, l’impulsion est donnée par des sponsors et mécènes qui ont pris le relais d’un financement jusque-là uniquement participatif.

Si ce banc fait désormais la fierté des Marseillais, sa réalisation n’a pas été une mince affaire. Quand Paola Cervoni, à la tête de l’association Viv’arthe, propose de recouvrir le banc en béton de la corniche en 2014, elle ne rencontre que suspicion et refus chez les élus et les administrations qui délivrent les autorisations. Céramiste, initiatrice de l’art thérapie, elle œuvre pourtant depuis déjà plus de dix ans dans Marseille. À son actif, plusieurs projets menés à terme dans des écoles, des maisons de retraite ou des centres pour handicapés.

La mosaïque permet de mettre en valeur des murs de béton souvent très moches, de faire entrer la joie et la couleur dans les cités ou les lieux de vie. Son travail s’appuie sur la stimulation que procure le collectif. La création de fresques fait appel à l’imaginaire de ceux qui les conçoivent en les dessinant. Le travail est ensuite réalisé par des professionnels en atelier. L’un des buts poursuivis par l’association est, au passage, d’ouvrir le métier de céramiste à des jeunes via l’insertion professionnelle.

2015 : autorisation de couvrir 20 mètres

La tranche de banc allouée au projet désormais baptisé Marseille Mosaïque n’est pas la mieux située. En bout de corniche, peu prisée des touristes ou des amoureux, car surplombant en partie les fenêtres d’un hôtel en contrebas. Avec un petit contingent de bénévoles, Paola Cervoni se met au travail. Les bancs en béton sont en mauvais état, sales et recouverts de graffitis : les politiques ne donnent pas cher de l’avenir de ceux recouverts de céramiques. Sceptiques, ils sont persuadés que l’expérience s’achèvera vite.

Première grande leçon de ce qui est alors présenté comme une expérimentation sans lendemain : aucune dégradation ne sera constatée. Mieux, sur les réseaux sociaux photos et commentaires flatteurs font le tour du monde. Les vingt premiers mètres de bancs en céramiques – soit dix portions accolées – deviennent un lieu de visite. « On a commencé l’aventure à 17. Très motivés, mais sans réelles perspectives. Sans moyens non plus, se souvient Paola Cervoni. Et puis petit à petit des bénévoles nous ont rejoints, et c’est devenu un gigantesque atelier collectif. Un exemple unique d’art citoyen, où se sont déjà croisées 12 000 personnes. »

♦ Lire aussi : Des trous de trottoir plus arty avec Ememem

Signer un banc permet de le financer

Les écoles deviennent rapidement le fer de lance du projet : 53 y participent. Dominique, directrice d’un des établissements du centre-ville, est la première surprise par l’effet domino. « Ça a mobilisé les enfants qui en ont parlé à leurs parents et grands-parents. Trois générations se sont senties concernées. On a participé à la réalisation d’un banc. Et on a signé avec le nom de l’école. Ça a créé un lien d’appartenance fort à la ville. Une fierté aussi ! ».

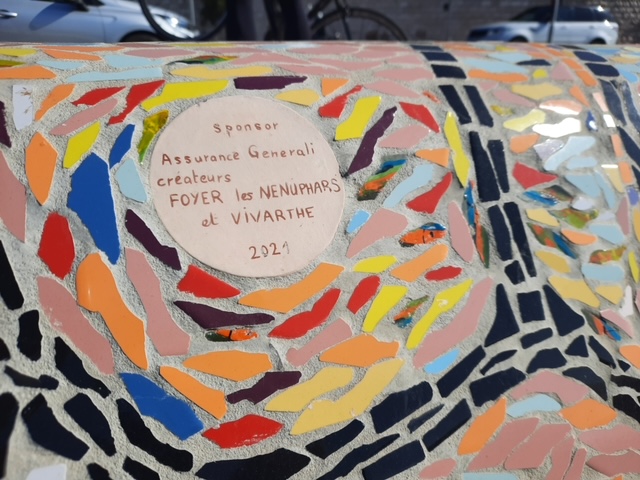

L’idée géniale qui va permettre de poursuivre le projet, c’est de faire apparaître les noms de ceux qui s’investissent, soit en donnant du temps et de l’énergie, soit en finançant le matériel nécessaire à la réalisation d’un banc de quatre mètres, ou d’une moitié de banc qui mesure deux mètres. Même si le médaillon sur fond blanc est sobre, des écoles, des associations, des familles peuvent dès lors signaler leur participation à cette œuvre commune. Ce banc qui s’agrandit mois après mois devient ainsi le « banc des Marseillais ».

L’arrivée de sponsors !

Joëlle Bringer va permettre de passer à l’étape supérieure en allant chercher des sponsors ou des mécènes (liste en bonus). « Ça nous a permis d’avoir de la trésorerie, notamment pour salarier de jeunes céramistes », se félicite Paola Cervoni. Une grille de tarifs est élaborée par cette professionnelle du marketing qui prend cet aspect en main. « Elle n’est pas fixe, mais fonction des moyens de ceux qui financent. Je demande le chiffre d’affaires quand il s’agit de sociétés, mais je ne vais jamais le vérifier. Pas question de dévoyer l’esprit du projet. La confiance totale est de mise », précise Joëlle Bringer. Les prix sont publics. Pour les petits, le coût s’élève à 3 500 euros pour un banc. À l’autre bout du spectre qui compte cinq tarifications, le super sponsor déboursera 7 500 euros. Sachant que la création de la mosaïque en atelier prend 32 heures pour couvrir 4 mètres.

Douze bancs ont déjà été vendus par ce biais sur les 60 à terminer avant les JO. Ce qui a permis de former puis embaucher trois jeunes céramistes. Mais ce sont toujours des bénévoles qui posent les fresques sur le banc de béton brut. Une opération qui les mobilise un samedi tous les deux mois. Assis sur ce banc aux couleurs vives, les spectateurs seront aux premières loges pour suivre les épreuves de voile des Jeux olympiques durant l’été 2024. Parmi les leçons à tirer de cette aventure hors normes, depuis huit ans et le premier mètre de mosaïque posé, il n’y a pas eu une seule dégradation ! ♦

♦ Le République, restaurant pour tous, parraine la rubrique SOLIDARITÉ et vous offre la lecture de cet article ♦

Bonus

[pour les abonnés] – Pour convaincre les sponsors – Mosaïque et réinsertion – Les 12 premiers sponsors – Les ambitions –

- Le pitch pour trouver des sponsors. « Marseille est une mosaïque de cultures, de nationalités, de communautés, et de quartiers : notre souhait est d’illustrer artistiquement cette richesse en mosaïque et de valoriser cette multitude d’origines et de futurs par l’inclusion de tous ces publics. Je recherche des sponsors liés à Marseille, qui aimeraient participer, avoir leur nom et leur dessin soit sur un banc de la Corniche, passage incontournable et emblématique de Marseille, future tribune des JO 2024 ».

- Réinsertion. Les dons des sponsors nous permettent de recruter des jeunes des quartiers défavorisés, en formation réinsertion. Pour cela, Marseille Mosaïque travaille avec l’association Tapaj.

♦ (re)lire : Du travail pour éloigner les jeunes de l’addiction

- Les ambitions. Embellir Marseille et poser des fresques dans tous les quartiers, lieux emblématiques, pour créer un parcours artistique dans la ville. Travailler à l’insertion de jeunes en difficulté. Participer à Marseille Capitale de l’innovation, grâce à des créations réalisées avec la jeunesse marseillaise. Sensibiliser les enfants, impliquer les habitants dans la démarche au travers d’ateliers, de visites guidées. Sensibiliser un maximum de personnes et engager un maximum de partenaires et de sponsors sur ces valeurs communes. Communiquer notre engagement sur des valeurs communes d’égalité sociale, de fraternité économique et de protection de l’environnement et atteindre les ODD (objectifs de développement durable : Travail décent et croissance économique, villes et communautés durables, inégalités réduites

- Les 12 sponsors. Haribo, pâtisserie Sylvain Depuichaffray, lingerie La Nouvelle et Pain de Sucre, Cacaotès, hôtel Intercontinental, Hiptown, Pac Citron, Les Terrasses du Port, Aéroport de Marseille Provence, restaurants Le République et Le Rhul.