Profiter de sa floraison massive pour replanter ses graines en mer et restaurer cette plante endémique qui nous rend de nombreux services. Voilà le projet mené par le GIS Posidonie depuis 2022. Un projet de restauration douce, peu coûteux qui pourrait inspirer ailleurs en Méditerranée. Mais qui a surtout vocation à rappeler combien les écosystèmes marins sont précieux. Et combien il est vital de les préserver.

Pas besoin de plonger très loin pour voir danser ses longues feuilles vertes. Espèce endémique de la

mer Méditerranée, la posidonie prend racine jusqu’à 30 mètres de profondeur, parfois à seulement quelques enjambées de nos côtes.

Tirant son nom du dieu grec de la mer Poséïdon – rien de moins ! -, elle héberge tout un monde de poissons, de mollusques et autres bactéries… Et constitue un puits de carbone significatif, absorbant entre 10 et 20 % des émissions selon les lieux où elle se trouve.

Rien à envier aux forêts terrestres, avec qui elle partage en fait de nombreux points communs. « L’herbier de posidonie est le plus terrestre des écosystèmes marins », affirme ainsi Charles-François Boudouresque, biologiste marin qui a consacré une large part de ses travaux à la posidonie et a longtemps présidé le GIS Posidonie (bonus).

« Une sacrée bonne femme »

« La posidonie n’est pas une algue mais une plante à fleurs. Elle descend d’espèces terrestres qui sont retournées au milieu marin il y a entre 60 et 100 millions d’années. Et depuis, son aspect a peu évolué car elle a atteint une adaptation parfaite à son milieu, comme le requin », raconte le chercheur, émerveillé.

Une perfection qui lui a permis de résister à tout : l’extinction des dinosaures, l’assèchement de la Méditerranée et son remplissage soudain, les épisodes glaciaires… « C’est une sacrée bonne femme », sourit Charles-François Boudouresque.

Et tant mieux ! Car la posidonie nous rend bien des services. En plus d’absorber du carbone et d’héberger de nombreuses espèces à forte valeur patrimoniale, elle constitue « une machine à fabriquer du sable » grâce aux organismes qui y vivent et qui se retrouvent broyés ; soit parce que d’autres espèces les mangent, soit du fait de l’érosion. « La posidonie nous aide aussi à protéger les plages en atténuant la force des vagues et en rendant le fond plus rugueux ». Rôle que jouent notamment ses feuilles mortes lorsque celles-ci recouvrent les plages (bonus).

Réparer les dégâts du passé

Mais si la Posidonie a résisté à tout, des menaces demeurent. Parmi elles, l’artificialisation des littoraux et l’ancrage des bateaux qui ont fortement réduit sa surface jusqu’à ce que des lois viennent limiter l’impact de telles nuisances, interdisant par exemple l’ancrage au-dessus de l’herbier pour les navires de plus de 24 mètres de long.

« Mais cette protection n’est pas présente dans toute la Méditerranée », regrette Charles-François Boudouresque. Le chalutage, qui dispose régulièrement de dérogations, provoque également des dégâts considérables. Enfin, sous l’effet du réchauffement climatique et de la mondialisation des échanges, il arrive que des espèces invasives provoquent des dégâts dans les herbiers de posidonie.

D’où la nécessité, dans certaines circonstances, de la restaurer. C’est là tout l’objet du projet Reposeed, mis en place en 2023 par le GIS Posidonie.

À Marseille et Bonifacio, une solution de restauration douce

Cette aventure prend racine en 2022. Année de floraison massive de la posidonie, un phénomène qui n’a lieu que tous les dix ans. « Il s’agit d’une stratégie classique de saturation du prédateur que l’on retrouve aussi chez la plupart des arbres terrestres comme les hêtres et les chênes ». Plutôt que de produire chaque année la même quantité de fruits, la tactique de ces végétaux est de jouer la carte de l’imprévisibilité afin que les prédateurs ne puissent pas adapter les effectifs. Auquel cas ils risqueraient de dévorer tous les fruits. Empêchant l’arbre ou la posidonie de se reproduire suffisamment.

Dans le cas de la posidonie, les floraisons massives produisent des graines qui peuvent donner vie à de nouveaux herbiers. Mais la quantité produite est telle que beaucoup de fleurs et de graines s’échouent sur les plages, et ne pourront plus se semer. Le GIS Posidonie décide donc de collecter ces graines et de les planter en mer.

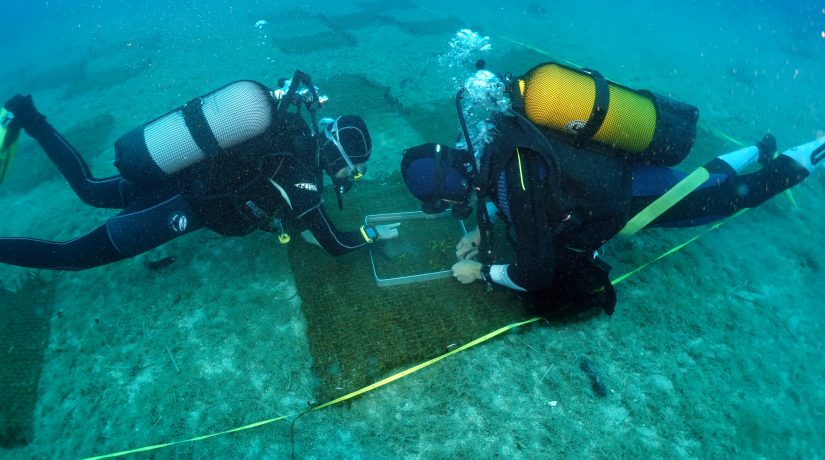

À la manœuvre, Patrick Astruch, ingénieur de recherche au sein du GIS Posidonie. « Pour semer ces graines, il a fallu trouver des lieux qui soient préservés de toute pression humaine, avec assez peu d’herbivores tels que des saupes, des oursins ou des crustacés ». Des critères qui conduisent le GIS à sélectionner deux sites.

Le premier se trouve dans la rade de Marseille, au large de la plage du Prado où toute activité humaine est prohibée. Le second se situe plus au sud, à Bonifacio, dans la baie de Sant’amanza. Au sein d’une zone dans laquelle le mouillage est interdit pour les gros bateaux.

Sur chacun de ces sites, 9000 graines sont plantées entre avril et mai selon deux méthodes : maintenues avec de la fibre de coco ou directement dans le substrat. Et selon deux densités : 100 ou 200 graines par mètre carré.

Des résultats encourageants à suivre sur la durée

Difficile de faire plus simple. Et Charles-François Boudouresque s’en réjouit. « J’admire beaucoup l’idée qu’a eu Patrick Astruch. C’est génial car c’est complètement naturel. De nombreuses opérations de restauration artificialisent le milieu et génèrent souvent plus de dégâts que de bienfaits. Là ce n’est pas le cas. Si le projet échoue, cela n’aura aucune conséquence sur le milieu », à l’inverse des méthodes fondées sur l’utilisation de boutures, de parcelles d’herbiers ou celles nécessitant d’importantes infrastructures au sol. Et pourtant, il n’a pas été facile de réunir les quelques milliers d’euros nécessaires au lancement de l’expérimentation (bonus).

Expérimentation dont les premiers résultats semblent encourageants. « Nous n’avons pas de suivi pour le moment en Corse, mais une autre équipe universitaire a mené en parallèle une expérience sur le même site que nous avec un autre substrat. Et leurs premiers résultats sont très positifs. Il n’y a pas de raison que cela ne fonctionne pas pour nous », espère Patrick Astruch.

♦ Lire aussi : Un mollusque méditerranéen sauvé de la disparition grâce à des chercheurs corses

Quant à Marseille, les derniers résultats remontent à début juin. « Nous avons observé un peu de mortalité, ce qui est assez normal. Mais la germination était assez spectaculaire et très encourageante ».

Les prochaines observations sont prévues pour septembre. S’ensuivra, si tout va bien, un suivi sur plusieurs années, cinq au minimum. Car un herbier de posidonie ne pousse pas en un jour. « Pour que la posidonie reprenne la place qu’elle a occupé autrefois dans la baie Marseille, il faudra bien cent ans », estime Charles-François Boudouresque.

Reste à trouver les financements qui permettront un suivi sur la durée. Dans un contexte où la recherche publique tend à manquer de moyens humains, matériels et financiers. Et où, ajoute Patrick Astruch, « toute une génération de chercheurs experts de l’écologie part en retraite ».

Restaurer, mais surtout préserver

Si l’expérimentation fonctionne, elle pourrait être adoptée ailleurs et contribuer à restaurer des écosystèmes endommagés, avec, autant que possible, la participation de citoyens. Mais cette perspective se heurte à un frein : la fréquence limitée des floraisons massives.

En fait, le principal but de Reposeed est plutôt de sensibiliser décideurs et grand public à la nécessité de préserver les écosystèmes marins. Des écosystèmes très difficiles à restaurer tant les interactions sont complexes dans cet univers. « Replanter ne peut pas être une solution systématique, insiste Patrick Astruch. C’est un coup de pouce que l’on peut apporter dans des conditions précises. La priorité, c’est de conserver les écosystèmes. Et pour cela, le mieux à faire est de ne rien faire. De laisser faire la nature ».

Car ce n’est qu’en réduisant les pressions sur la posidonie que nous l’aiderons à faire face aux nouvelles menaces qui la guettent. Essentiel pour continuer de bénéficier des nombreux services qu’elle nous rend. Et donc pour nous protéger nous-mêmes. ♦

*  Tenergie parraine la rubrique « Environnement » et vous offre la lecture de cet article *

Tenergie parraine la rubrique « Environnement » et vous offre la lecture de cet article *

Bonus

[pour les abonnés] Le GIS Posidonie – L’impact du réchauffement climatique sur la posidonie – Des feuilles mortes très utiles – La collecte des graines, un travail coopératif – Le financement du projet –

- Le GIS Posidonie – Créé en 1982 à l’initiative du Ministère de l’Environnement français et du Parc national de Port-Cros sous le statut d’association loi 1901, le Groupement d’Intérêt Scientifique Posidonie (Université d’Aix-Marseille, Institut Pythéas) a vocation à mener des recherches sur le milieu marin. « De la recherche appliquée à l’écologie marine, précise Patrick Astruch. Nous faisons le lien entre recherche universitaire et gestion de l’environnement ». Parmi les thématiques phares du GIS : la Posidonie, évidemment. Mais pas seulement. « Nous travaillons sur la gestion des habitats et écosystèmes côtiers, sur les peuplements de poissons, ou encore sur la pêche artisanale ». L’équipe compte six ingénieurs et chercheurs ainsi qu’un salarié en charge de la gestion administrative.

Quant au conseil d’administration, il est composé de chercheurs issus de l’université d’AMU et du CNRS. Le GIS est financé en partie par des fonds publics (collectivités locales, Europe, Office national de la biodiversité). S’y ajoute une part de fonds privés (bureaux d’études, fondations …)

- Quel impact le réchauffement climatique a-t-il sur la posidonie ? – La Posidonie est une plante qui aime les eaux chaudes. « Jusqu’à 29°C à 30°C », explique Patrick Astruch. En cas de dépassement ponctuel de ses seuils, elle résiste. Mais lorsque les pics de chaleur durent dans le temps, elle peut en souffrir. « À Bonifacio, des chercheurs ont constaté une régression de 30% des herbiers à cause de la canicule de 2022 ». Canicule au cours de laquelle, rappelle-t-il, « la température s’est élevée à 30-31°C pendant plusieurs semaines ».

Ces températures sont par ailleurs propices à l’arrivée d’espèces invasives. Parmi lesquelles les poissons lapins, des herbivores très voraces venus de la mer Rouge. Et ne craignant aucun prédateur en Méditerranée. « Après leur passage, les roches sont comme passées au karcher », assure Charles-François Boudouresque. Pour faire face à ces menaces, la meilleure solution, en plus de lutter contre le réchauffement climatique, est de réduire les pressions sur les écosystèmes marins, afin de ne pas amoindrir leurs capacités de résistance.

♦ Relire l’article : Arracher les plantes exotiques envahissantes pour sauver la biodiversité

- Des feuilles mortes très utiles – Tout comme dans les forêts, les feuilles mortes de la posidonie forment un tapis au sol, socle de toute une chaîne alimentaire. Et lorsqu’elles échouent sur nos plages, les feuilles de posidonie permettent de préserver les plages en luttant contre leur érosion. À l’inverse, les retirer oblige à régulièrement apporter du sable, ce qui est coûteux et écologiquement problématique puisque le sable n’est pas une ressource infinie.

Reste à savoir si la présence de feuilles mortes de Posidonie – avec leur forte odeur iodée- sera du goût des touristes. Question que se posent certaines collectivités. Pour y répondre, Charles-François Boudouresque a participé à une étude sur le sujet. Et démontré que les usagers de la plage d’en accommodent plutôt bien. Surtout lorsqu’on leur explique les enjeux liés au maintien de ces feuilles sur le sable.

- La collecte des graines : un travail coopératif – Afin de collecter les milliers de graines plantées dans le cadre du projet Reposeed, les équipes du GIS Posidonie ont dû repérer les zones d’échouage massif. S’appuyant pour cela sur les témoignages de nombreux usagers des plages, en Corse ou encore dans le Var. Une manière de faire parler de la posidonie. Et de faire des citoyens sensibilisés ses défenseurs.

- Financement du projet – Bien qu’il ne demande que peu de moyens financiers pour être lancé (quelques milliers d’euros), le projet est parvenu assez difficilement à mobiliser les fonds nécessaires. « Les projets les plus simples peuvent paraître moins convaincants, pense Charles-François Boudouresque. À l’inverse, les financeurs aiment pouvoir communiquer sur des projets de grande ampleur », qui ont souvent le désavantage de générer des externalités négatives pour les écosystèmes. Ce sont finalement la Ville de Marseille, l’Office français de la biodiversité et la Fondation de la mer qui l’ont soutenu. Reste à pérenniser les financements – et à en trouver de nouveaux- pour que le projet puisse être suivi sur la durée. Cinq ans au minimum.

- Pour avoir plus de détails sur le projet, rendez-vous sur le site du GIS Posidonie.

Tenergie parraine la rubrique « Environnement » et vous offre la lecture de cet article *

Tenergie parraine la rubrique « Environnement » et vous offre la lecture de cet article *